Ringrazio

di cuore il Cardinale Vicario per le delicate parole, con le quali -

anche a nome del Consiglio Episcopale, del Capitolo Lateranense, del

Clero, dei Religiosi, delle Religiose e dei fedeli - ha voluto esprimere

la devozione ed i propositi di fattiva collaborazione nella diocesi di

Roma. Prima testimonianza concreta di questa collaborazione vuol essere

la somma ingente raccolta tra i fedeli della diocesi e messa a mia

disposizione per provvedere di chiesa e di strutture parrocchiali una

borgata periferica della Città, ancora priva di questi essenziali

sussidi comunitari di vita cristiana. Ringrazio veramente commosso.

Ringrazio

di cuore il Cardinale Vicario per le delicate parole, con le quali -

anche a nome del Consiglio Episcopale, del Capitolo Lateranense, del

Clero, dei Religiosi, delle Religiose e dei fedeli - ha voluto esprimere

la devozione ed i propositi di fattiva collaborazione nella diocesi di

Roma. Prima testimonianza concreta di questa collaborazione vuol essere

la somma ingente raccolta tra i fedeli della diocesi e messa a mia

disposizione per provvedere di chiesa e di strutture parrocchiali una

borgata periferica della Città, ancora priva di questi essenziali

sussidi comunitari di vita cristiana. Ringrazio veramente commosso.1. Il maestro delle cerimonie ha scelto le tre letture bibliche per questa solenne liturgia. Le ha giudicate adatte ed io cerco di spiegarvele.

La prima lettura (1) può venir riferita a Roma. È noto a tutti che il

Papa in tanto acquista autorità su tutta la Chiesa in quanto è vescovo

di Roma, successore cioè, in questa città, di Pietro. Ed in grazia

specialmente di Pietro, la Gerusalemme di cui parlava Isaia, può essere

considerata una figura, un preannuncio di Roma. Anche di Roma, in quanto

sede di Pietro, luogo del suo martirio e centro della Chiesa cattolica,

si può dire: «sopra di te, risplenderà il Signore e la Sua gloria si

manifesterà... i popoli cammineranno alla tua luce» (2). Ricordando i

pellegrinaggi degli Anni Santi e quelli che continuano a svolgersi negli

anni normali con costante afflusso, si può, col profeta, apostrofare

Roma così: «Gira intorno gli occhi e guarda:... figli vengono a te da

lontano... si riverserà sopra di te la moltitudine delle genti del mare

e le schiere dei popoli verranno a te» (3). è un onore questo per il

Vescovo di Roma e per voi tutti. Ma è anche una responsabilità.

Troveranno, qui, i pellegrini un modello di vera comunità cristiana?

Saremo capaci, noi, con l'aiuto di Dio, vescovo e fedeli, di realizzare

qui le parole di Isaia scritte sotto quelle citate prima, e cioè: «non

si udrà più parlare di violenza nella tua terra... il tuo sarà un popolo

tutto di

giusti»? (4) Pochi minuti fa il Prof. Argan, sindaco di Roma, mi ha

rivolto un cortese indirizzo di saluto e di augurio. Alcune delle sue

parole m'hanno fatto venire in mente una delle preghiere, che fanciullo,

recitavo con la mamma. Suonava così: «i peccati, che gridano vendetta al

cospetto di Dio sono... opprimere i poveri, defraudare la giusta mercede

agli operai». A sua volta, il parroco mi interrogava alla scuola di

catechismo: «I peccati, che gridano vendetta al cospetto di Dio, perché

sono dei più gravi e funesti?». Ed io rispondevo col Catechismo di Pio

X: «... perché direttamente contrari al bene dell'umanità e odiosissimi

tanto che provocano, più degli altri, i castighi di Dio» (5). Roma sarà

una vera comunità cristiana, se Dio vi sarà onorato non solo con

l'affluenza dei fedeli alle chiese, non solo con la vita privata vissuta

morigeratamente, ma anche con l'amore ai poveri. Questi - diceva il

diacono romano Lorenzo - sono i veri tesori della Chiesa; vanno,

pertanto, aiutati, da chi può, ad avere e ad essere di più senza venire

umiliati ed offesi con ricchezze ostentate, con denaro sperperato in

cose futili e non investito - quando possibile - in imprese di comune

vantaggio.

giusti»? (4) Pochi minuti fa il Prof. Argan, sindaco di Roma, mi ha

rivolto un cortese indirizzo di saluto e di augurio. Alcune delle sue

parole m'hanno fatto venire in mente una delle preghiere, che fanciullo,

recitavo con la mamma. Suonava così: «i peccati, che gridano vendetta al

cospetto di Dio sono... opprimere i poveri, defraudare la giusta mercede

agli operai». A sua volta, il parroco mi interrogava alla scuola di

catechismo: «I peccati, che gridano vendetta al cospetto di Dio, perché

sono dei più gravi e funesti?». Ed io rispondevo col Catechismo di Pio

X: «... perché direttamente contrari al bene dell'umanità e odiosissimi

tanto che provocano, più degli altri, i castighi di Dio» (5). Roma sarà

una vera comunità cristiana, se Dio vi sarà onorato non solo con

l'affluenza dei fedeli alle chiese, non solo con la vita privata vissuta

morigeratamente, ma anche con l'amore ai poveri. Questi - diceva il

diacono romano Lorenzo - sono i veri tesori della Chiesa; vanno,

pertanto, aiutati, da chi può, ad avere e ad essere di più senza venire

umiliati ed offesi con ricchezze ostentate, con denaro sperperato in

cose futili e non investito - quando possibile - in imprese di comune

vantaggio.

2. La seconda lettura (6) adatta ai fedeli di Roma. L'ha

scelta, come ho detto, il Maestro delle cerimonie. Confesso che parlando

essa di obbedienza, mi mette un po' in imbarazzo. è così difficile,

oggi, convincere, quando si mettono a confronto i diritti della persona

umana con i diritti dell'autorità e della legge! Nel libro di Giobbe

viene descritto un cavallo da battaglia: salta come una cavalletta e

sbuffa; scava con lo zoccolo la terra, poi si slancia con ardore; quando

la tromba squilla, nitrisce di giubilo; fiuta da lungi la lotta, le

grida dei capi e il clamore delle schier (7). Simbolo della libertà.

L'autorità, invece, rassomiglia al cavaliere prudente, che monta il

cavallo e, ora con la voce soave, ora lavorando saggiamente di speroni,

di morso e di frustino, lo stimola, oppure ne modera la corsa impetuosa,

lo frena e lo trattiene. Mettere d'accordo cavallo e cavaliere, libertà e autorità, è diventato un problema sociale. Ed

anche di Chiesa. Al Concilio s'è tentato di risolverlo nel quarto

capitolo della «Lumen Gentium». Ecco le indicazioni conciliari per il

«cavaliere»: «I sacri pastori, sanno benissimo quanto contribuiscano i

laici al bene di tutta la Chiesa. Sanno di non essere stati istituiti da

Cristo per assumersi da soli tutta la missione della salvezza che la

Chiesa ha ricevuto nei confronti del mondo, ma che il loro magnifico

incarico è di pascere i fedeli e di riconoscere i loro servizi e i loro

carismi, in modo che tutti concordemente cooperino, nella loro misura,

all'opera comune» (8). Ed ancora: sanno anche, i pastori, che «nelle

battaglie decisive è talvolta dal fronte che partono le iniziative più

indovinate» (9). Ecco, invece, un'indicazione del Concilio per il

«generoso destriero» cioè per i laici: al vescovo «i fedeli devono

aderire come la Chiesa a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre» (10).

Preghiamo che il Signcre aiuti sia il vescovo che i fedeli, sia il

cavaliere che i cavalli. M'è stato detto che nella diocesi di Roma sono

numerose le persone che si prodigano per i fratelli, numerosi i

catechisti; molti anche aspettano un cenno per intervenire e

collaborare. Che il Signore ci aiuti tutti a costituire a Roma una

comunità cristiana viva e operante. Non per nulla ho citato il capitolo

quarto della «Lumen Gentium»: è il capitolo della «comunione

ecclesiale». Quanto detto, però, riguarda specialmente i laici. I

sacerdoti, i religiosi e le religiose, hanno una posizione particolare,

legati come sono o dal voto o dalla promessa di obbedienza. Io ricordo

come uno dei punti solenni della mia esistenza il momento in cui, messe

le mie mani in quelle del vescovo, ho detto: «Prometto». Da allora mi

sono sentito impegnato per tutta la vita e mai ho pensato che si fosse

trattato di cerimonia senza importanza. Spero che i sacerdoti di Roma

pensino altrettanto. Ad essi ed ai religiosi S. Francesco di Sales

ricorderebbe l'esempio di S. Giovanni Battista, che visse nella

solitudine, lontano dal Signore, pur desiderando tanto di essergli

vicino. Perché? Per obbedienza; «sapeva - scrive il santo - che trovare

il Signore all'infuori dell'obbedienza significava perderlo» (11).

cavaliere, libertà e autorità, è diventato un problema sociale. Ed

anche di Chiesa. Al Concilio s'è tentato di risolverlo nel quarto

capitolo della «Lumen Gentium». Ecco le indicazioni conciliari per il

«cavaliere»: «I sacri pastori, sanno benissimo quanto contribuiscano i

laici al bene di tutta la Chiesa. Sanno di non essere stati istituiti da

Cristo per assumersi da soli tutta la missione della salvezza che la

Chiesa ha ricevuto nei confronti del mondo, ma che il loro magnifico

incarico è di pascere i fedeli e di riconoscere i loro servizi e i loro

carismi, in modo che tutti concordemente cooperino, nella loro misura,

all'opera comune» (8). Ed ancora: sanno anche, i pastori, che «nelle

battaglie decisive è talvolta dal fronte che partono le iniziative più

indovinate» (9). Ecco, invece, un'indicazione del Concilio per il

«generoso destriero» cioè per i laici: al vescovo «i fedeli devono

aderire come la Chiesa a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre» (10).

Preghiamo che il Signcre aiuti sia il vescovo che i fedeli, sia il

cavaliere che i cavalli. M'è stato detto che nella diocesi di Roma sono

numerose le persone che si prodigano per i fratelli, numerosi i

catechisti; molti anche aspettano un cenno per intervenire e

collaborare. Che il Signore ci aiuti tutti a costituire a Roma una

comunità cristiana viva e operante. Non per nulla ho citato il capitolo

quarto della «Lumen Gentium»: è il capitolo della «comunione

ecclesiale». Quanto detto, però, riguarda specialmente i laici. I

sacerdoti, i religiosi e le religiose, hanno una posizione particolare,

legati come sono o dal voto o dalla promessa di obbedienza. Io ricordo

come uno dei punti solenni della mia esistenza il momento in cui, messe

le mie mani in quelle del vescovo, ho detto: «Prometto». Da allora mi

sono sentito impegnato per tutta la vita e mai ho pensato che si fosse

trattato di cerimonia senza importanza. Spero che i sacerdoti di Roma

pensino altrettanto. Ad essi ed ai religiosi S. Francesco di Sales

ricorderebbe l'esempio di S. Giovanni Battista, che visse nella

solitudine, lontano dal Signore, pur desiderando tanto di essergli

vicino. Perché? Per obbedienza; «sapeva - scrive il santo - che trovare

il Signore all'infuori dell'obbedienza significava perderlo» (11).

3. La terza lettura (12) ricorda al vescovo di Roma i suoi doveri. Il primo è di «ammaestrare», proponendo la parola del Signore con fedeltà sia a Dio sia agli ascoltatori, con umiltà ma con franchezza non timida. Tra i miei santi predecessori vescovi di Roma due sono anche Dottori della Chiesa: S. Leone, il vincitore di Attila, e S. Gregorio Magno. Negli scritti del primo c'è un pensiero teologico altissimo e sfavilla una lingua latina stupendamente architettata; non penso nemmeno di poterlo imitare, neppure da lontano.

Il secondo, nei suoi libri, è «come un padre, che istruisce i propri

figlioli e li mette a parte delle sue sollecitudini per la loro eterna

salvezza» (13). Vorrei cercare di imitare il secondo, che dedica

l'intero libro terzo della sua «Regula Pastoralis» al tema «qualiter

doceat», come cioè il pastore debba insegnare. Per quaranta interi

capitoli Gregorio indica in modo concreto varie forme di istruzione

secondo le varie circostanze di condizione sociale, età, salute e

temperamento morale degli uditori. Poveri e ricchi, allegri e

melanconici, superiori e sudditi, dotti e ignoranti, sfacciati e timidi,

e via dicendo, in quel libro, ci sono tutti, è come la valle di

Giosafat. Al Concilio Vaticano II parve nuovo che venisse chiamato

«pastorale» non più ciò che veniva insegnato ai pastori, ma ciò che i

pastori facevano per venire incontro ai bisogni, alle ansie, alle

speranze degli uomini. Quel «nuovo» Gregorio l'aveva già attuato

parecchi secoli prima, sia nella predicazione sia nel governo della

Chiesa.

Il secondo, nei suoi libri, è «come un padre, che istruisce i propri

figlioli e li mette a parte delle sue sollecitudini per la loro eterna

salvezza» (13). Vorrei cercare di imitare il secondo, che dedica

l'intero libro terzo della sua «Regula Pastoralis» al tema «qualiter

doceat», come cioè il pastore debba insegnare. Per quaranta interi

capitoli Gregorio indica in modo concreto varie forme di istruzione

secondo le varie circostanze di condizione sociale, età, salute e

temperamento morale degli uditori. Poveri e ricchi, allegri e

melanconici, superiori e sudditi, dotti e ignoranti, sfacciati e timidi,

e via dicendo, in quel libro, ci sono tutti, è come la valle di

Giosafat. Al Concilio Vaticano II parve nuovo che venisse chiamato

«pastorale» non più ciò che veniva insegnato ai pastori, ma ciò che i

pastori facevano per venire incontro ai bisogni, alle ansie, alle

speranze degli uomini. Quel «nuovo» Gregorio l'aveva già attuato

parecchi secoli prima, sia nella predicazione sia nel governo della

Chiesa.

Il secondo dovere, espresso dalla parola «battezzare», si riferisce ai Sacramenti e a tutta la liturgia. La diocesi di Roma ha seguito il programma della CEI «Evangelizzazione e Sacramenti»; conosce già che evangelizzazione, sacramento e vita santa sono tre momenti di un unico cammino: l'evangelizzazione prepara al sacramento, il sacramento porta chi l'ha ricevuto a vivere cristianamente. Vorrei che questo grande concetto fosse applicato in misura sempre più larga. Vorrei pure che Roma desse il buon esempio in fatto di Liturgia celebrata piamente e senza «creatività » stonate. Taluni abusi in materia liturgica hanno potuto favorire, per reazione, atteggiamenti che hanno portato a prese di posizione in se stesse insostenibili e in contrasto col Vangelo. Nel fare appello, con affetto e con speranza, al senso di responsabilità di ognuno di fronte a Dio e alla Chiesa, vorrei poter assicurare che ogni irregolarità liturgica sarà diligentemente evitata.

Ed eccomi all'ultimo dovere vescovile: «insegnare ad osservare»; è la diaconia, il servizio della guida e del governare. Benché io abbia già fatto per vent'anni il vescovo a Vittorio Veneto e a Venezia, confesso di non aver ancora bene «imparato il mestiere». A Roma mi metterò alla scuola di S. Gregorio Magno, che scrive: «sia vicino (il pastore) a ciascun suddito con la compassione; dimenticando il suo grado, si consideri eguale di sudditi buoni, ma non abbia timore di esercitare contro i malvagi i diritti della sua autorità. Ricordi: mentre tutti i sudditi levano al cielo ciò che egli ha fatto di bene, nessuno osa biasimare ciò che ha fatto di male; quando reprime i vizi, non cessi di riconoscersi con umiltà eguale ai fratelli da lui corretti; e si senta davanti a Dio tanto più debitore quanto più impunite restano le sue azioni davanti agli uomini» (14).

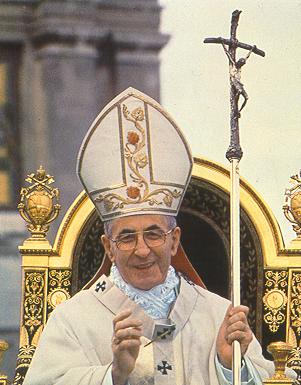

Qui finisce la Spiegazione delle tre letture bibliche. Mi sia permesso aggiungere una sola cosa: è legge di Dio che non si possa fare del bene a qualcuno, se prima non gli si vuole bene. Per questo, S. Pio X, entrando patriarca a Venezia, aveva esclamato in S. Marco: «Cosa sarebbe di me, Veneziani, se non vi amassi?». Io dico ai romani qualcosa di simile: posso assicurarvi che vi amo, che desidero solo entrare al vostro servizio e mettere a disposizione di tutti le mie povere forze, quel poco che ho e che sono.Ed ecco il testo dell'indirizzo di saluto rivolto al Papa dal Cardinale Ugo Poletti.

Beatissimo Padre,

Intimamente unito ai Vescovi del Consiglio Episcopale di Roma, e al Capitolo Lateranense, ho la gioia e la responsabilità di riassumere i sentimenti di fede, di amore, di devozione, di disponibile collaborazione che Clero, Religiosi e popolo della vostra Diocesi Romana oggi desiderano manifestarvi con limpidezza e sincerità assoluta.

Annunciando questa Vostra visita alla Patriarcale Arcibasilica del SS.mo Salvatore in Laterano, custode della Cattedra del Vescovo di Roma, ho osato dire che si trattava di un incontro tutto romano, non già per mancanza di riguardo o di considerazione ai Membri della Curia della Santa Sede, che pure si chiama Romana, o agli illustri Rappresentanti di tanti popoli fratelli qui presenti a farVi onore, bensì per ricordare a noi stessi una particolare dimensione di vita ecclesiale e una conseguente responsabilità, che deriva dal vincolo nostro con la Vostra Persona.

Siamo figli Vostri, come tutti i membri della Chiesa Cattolica, ma con una peculiarità che è unica: questa santa Chiesa diocesana di Roma appartiene solo a Voi e nessun Confratello nell'Episcopato può condividerne con Voi la paternità.

Siamo Vostra personale porzione ed eredità, rappresentata da quella Cattedra di Pietro, di cui il Laterano è spiritualmente custode, con la quale avete pure ereditato la paternità e il Magistero Universale nella Chiesa Cattolica.

Abbiamo un titolo personale a ricevere da Voi nutrimento e sostegno con la Parola di Dio, con l'esercizio della carità e pazienza paterna, con l'attenzione e sollecitudine immediata, affinché la nostra Fede non venga meno e la nostra vita cristiana non si illanguidisca.

Tuttavia se ci fermassimo a queste sole considerazioni saremmo figli inerti, gretti, meschini: non saremmo certo Vostra corona e gaudio.

Noi Vi ringraziamo per questo incontro, nella presa di possesso della Vostra Cattedra Episcopale, perché ci date la gioia di avvertire più acutamente e filialmente alcune nostre responsabilità attive, gravi e stimolanti.

Noi avvertiamo che, a causa dell'intima comunione del Popolo di Dio col suo Vescovo, siamo pure in qualche modo partecipi del grave compito Vostro della costruzione della Santa Chiesa nel mondo. Non solo in Roma noi dobbiamo dare spazio e corpo, avvertibile dovunque alla Vostra azione pastorale ed alla Vostra carità; non solo, come figli che abitano in casa, dobbiamo aiutare il Padre nell'accoglienza dei fratelli che vengono da lontano; ma dalla Vostra stessa presenza e missione siamo aiutati, come nessun altro, a crescere in una dimensione di Fede veramente cattolica, in una testimonianza di carità verso i poveri, gli umili, i piccoli, gli emarginati che sia palesemente percepita dalle altre Chiese sorelle.

Sono doveri che la Vostra presenza qui, oggi ci ricorda con una autorevolezza unica.

Profondamente consapevoli delle nostre debolezze, limitazioni e contraddizioni, che, nella vita ecclesiale della Città si mescolano alle singolari sue capacità di bene e a forze vive cristiane, operanti ad ogni livello, culturale, popolare, di dirigenza o di comunità, noi avvertiamo un'altra responsabilità della «comunione ecclesiale» con Voi, nostro Vescovo e Padre: noi costituiamo per Voi lo spazio di verifica di tutto il bene e il dolore che, in espressioni e dimensioni diverse, si muove e si estende nel mondo. Per usare un termine tecnico moderno, la Diocesi di Roma costituisce per il Papa l'«indagine campione» immediata, viva, gioiosa o dolorante, della vita umana e cristiana diffusa in tutto il mondo.

Forse per questo le tensioni, aspirazioni, possibilità operative, compensi e squilibri sociali, morali, religiosi che esistono inevitabilmente in ogni città, forse anche in proporzioni maggiori, tuttavia a Roma assumono un'eco singolare e mondiale, che viene immediatamente percepita. Cosicché, a mano a mano che conoscerete intimamente la Vostra Chiesa diocesana, Voi avvertirete misteriosamente la pulsazione del cuore del mondo.

Riflettendo su questa situazione, noi ci sentiamo impegnati a darVi un contributo, quanto più possibile vero, autentico, per facilitare la Vostra missione di Pastore e Padre universale.

Siamo presuntuosi? Compatiteci, Padre Santo, come deboli creature; comprendeteci come persone volenterose; amateci e sosteneteci come figli sinceri, che vogliono esservi fedeli.

Sul filo di queste considerazioni, la gioia esplosiva della Vostra Chiesa nell'incontro col suo Vescovo, si fa più riflessiva e consapevole. La gioia non può sostituire il dovere, ma dal dovere avvertito e compiuto si consolida la gioia portatrice di nuovi frutti.

Voi - in una continuazione dell'opera del venerato Papa Paolo VI, fatta così umana e sensibile negli ultimi anni - già ci avete dato molto in fiducia, in amabile paternità e ancor più ci darete in fortezza spirituale e in assistenza magisteriale e morale.

Noi, piccoli, che cosa possiamo offrirvi? Un dono che rientri nella collaborazione di Fede e di carità, in aiuto dei più poveri.

Parrocchie, Istituti Religiosi e fedeli hanno risposto generosamente all'invito, da me lanciato, di offrirvi la possibilità di costruire una « casa di Dio e di carità fraterna» in una borgata modesta di Roma: a Castelgiubileo sulla Salaria, dove la Parrocchia dei Santi Crisante e Daria è ancor priva di tutte le strutture parrocchiali.

Sono stati raccolti finora oltre cento milioni; il primo dono paterno che Papa Giovanni Paolo offre alla sua Diocesi di Roma.

Benedite, Padre Santo, il Cardinale Vicario e i Vescovi Vostri collaboratori, il Venerando Capitolo e Clero Lateranense, il Presbiterio diocesano coi Seminari e con gli Istituti; ma soprattutto la Città e Diocesi di Roma, con tutti i suoi responsabili religiosi e civili, e specialmente coi suoi figli, in particolare i più poveri e gli ammalati, con l'auspicio di Maria «Salus Populi Romani».

(1) Is. 60, 1-6.

(2) Is. 60, 2.

(3) Ibid. 60, 4.5.

(4) Ibid. 60, 18. 21.

(5) Catechismo di Pio X, 154.

(6) Hebr. 13, 7-8. 15-17. 20-21.

(7) Cfr. Iob. 39, 15-25.

(8) Lumen Gentium, 30.

(9) Ibid. 37, nota 7.

(10) Ibid. 27.

(11) S. FRANCESCO DI SALES, OEuvres, éd. Annecy, 1896, p. 321.

(12) Matth. 28, 16-20.

(13) I. SCHUSTER, Liber Sacramentorum, voi. I, Torino 1929, p. 46.

(14) S. GREGORII MAGNI Regula Pastoralis, Pars Secunda, cc. 5 et 6 passim.